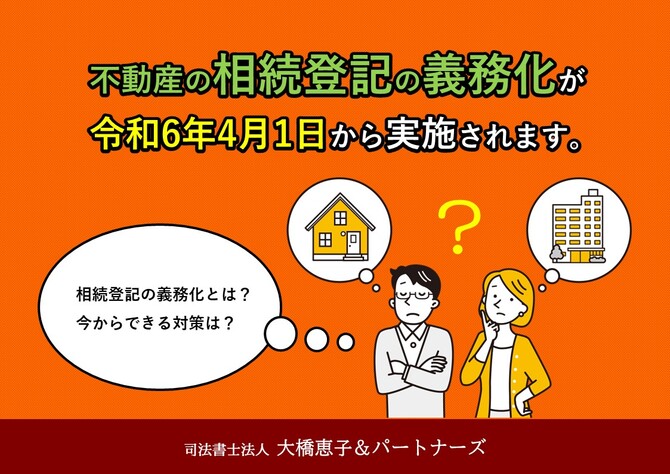

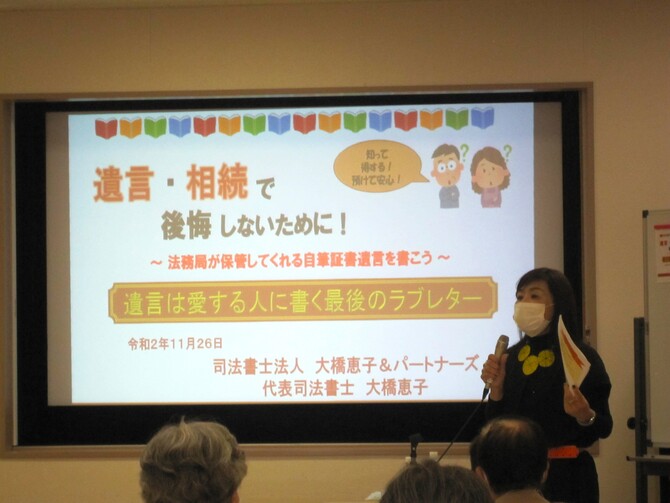

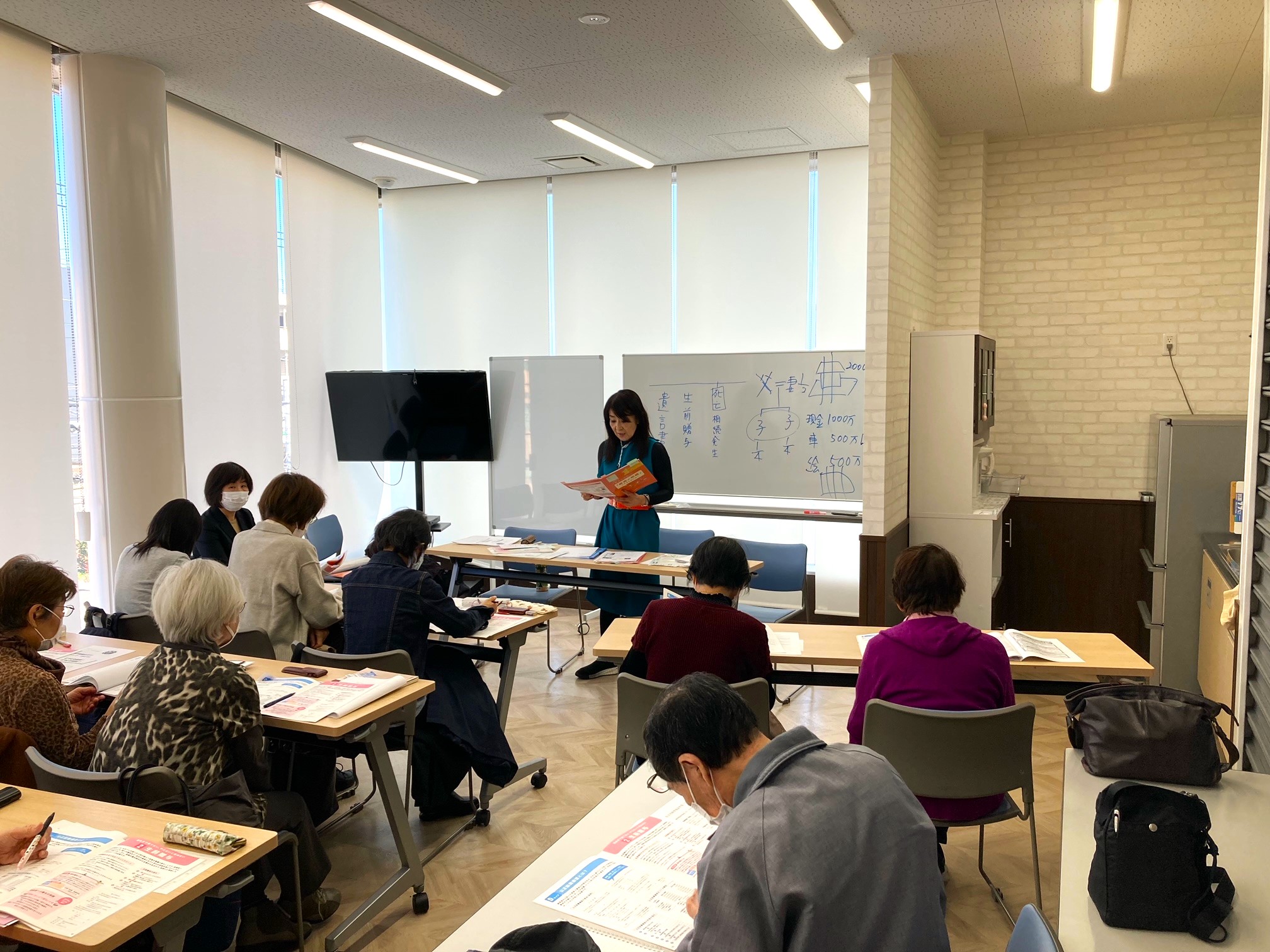

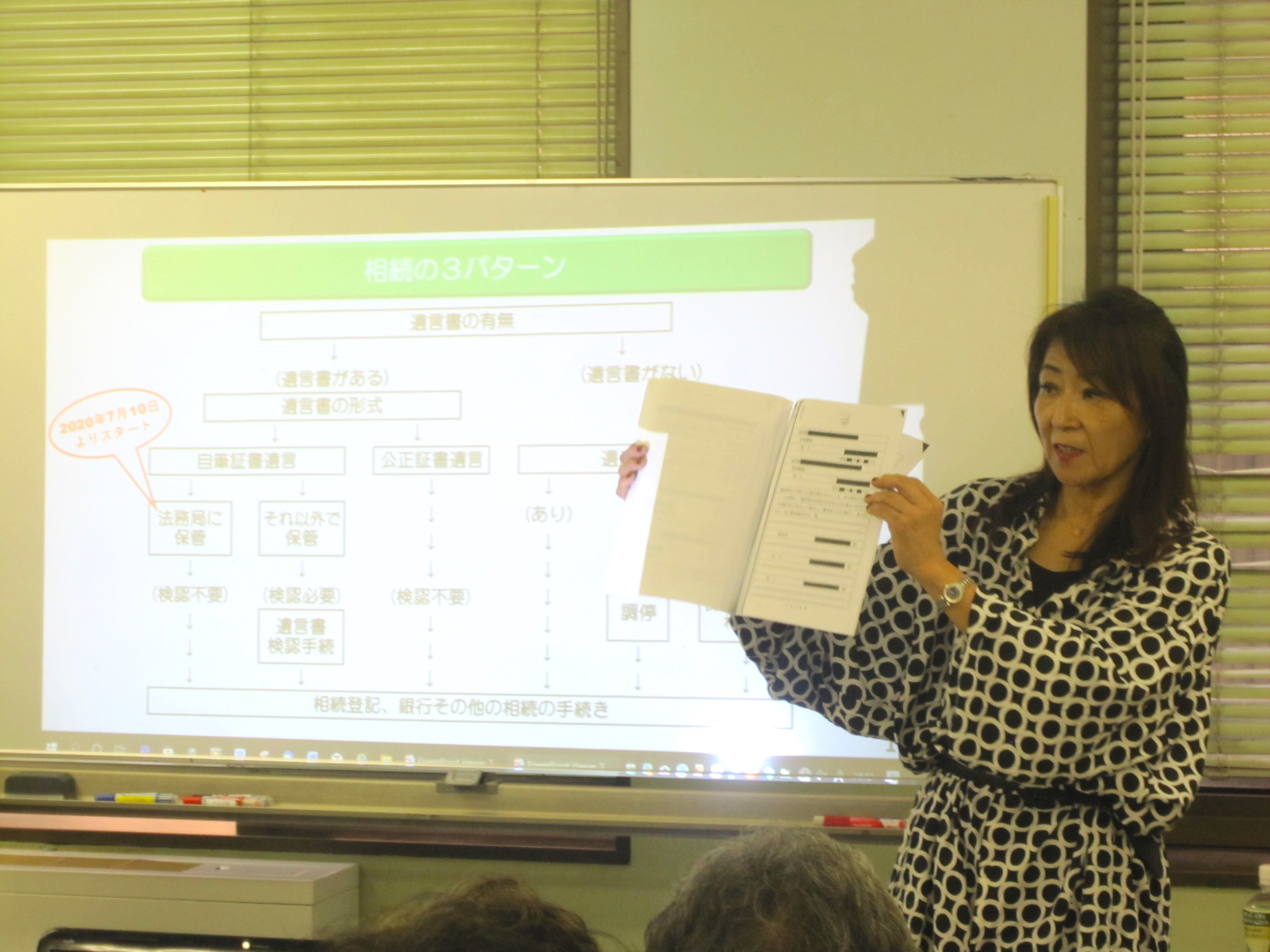

| 「相続登記の申請」が、令和6年(2024年)4月1日より義務化されています。 これにともない、遺産分割が決まっていなくても相続人が誰かを公示することができる「相続人申告登記」が創設されました(この申告登記をした相続人は、相続登記の義務を果たしていることになり、過料の対象にならなくなります)。 当事務所もこの申告登記の代理手続きを承っています。興味のある方はご相談ください。 「自筆証書遺言に係る遺言書の保管制度」が、令和2年7月10日から実施されています。 保管申請の件数も増えつつあります。 ご興味のある方は、ご相談下さい! |

≪★★★ お知らせ ★★★≫

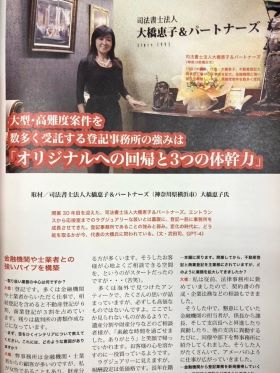

FIVE STAR MAGAZINE に掲載されました!

↑詳しくはココをクリック

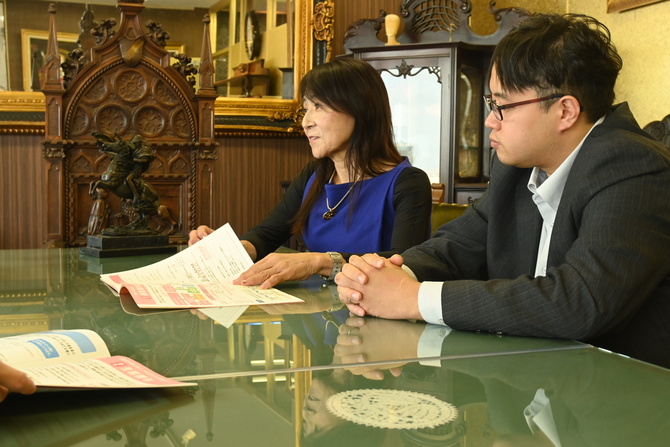

■ 川上賢斗(令和2年合格・令和3年2月入所)

1.大橋事務所を選んだきっかけ

大人数の事務所では埋もれてしまう。

少人数の事務所では息が詰まってしまう。

自分の性格、能力を考えて最も力が発揮できるであろう場所を選びました。

2.入社してみて

様々な経験を積ませてもらう中で、壁にぶつかることも多いですが、経験豊富な先輩方に助けて頂きながら毎日を乗り越えています。

3.大橋事務所への入社を考えている方へ

日々の業務の中から何を学び取るかは本人次第です。

意欲さえあれば司法書士としても人間としても大きく成長できる環境だと思います。

■ 須藤公介(平成26年合格・令和5年3月入所)

1.大橋事務所を選んだきっかけ

何社か面接をさせてもらった中で、代表の熱意を感じました。行っている業務を拝聴させて頂き、この事務所なら自分の成長に繋がると感じたため入社を決めました。

2.入社してみて

多岐にわたる業務があり、とても勉強になり入って良かったと感じています。少し難しい登記であっても、ベテランの方が多く、丁寧に教えて頂いております。相談もしやすい環境で、成長できる事務所だと思います。

3.大橋事務所への入社を考えている方へ

不動産登記や商業登記、動産登記など様々な業務があるので、司法書士としてしっかりとした土台が作れると思います。分業制ではなく、担当した案件を最後までできるので、知識が抜けることがないと思います。

是非一緒に頑張りましょう!

↑詳しくはココをクリック

↑詳しくはココをクリック

![]()

お蔭様で、弊社に寄せられる相談件数は、毎年1500件以上にもなります。

開業当初から今でもお付き合いさせて頂いているお客様は1000名以上もいらっしゃいます。

また、ここ数年で会社設立させていただいたお客様は100社以上となりました。

これが、私たち大橋恵子&パートナーズの誇りです。

ご主人を亡くされた女性宅へのご訪問もご希望があれば女性司法書士・女性スタッフがお伺いします。